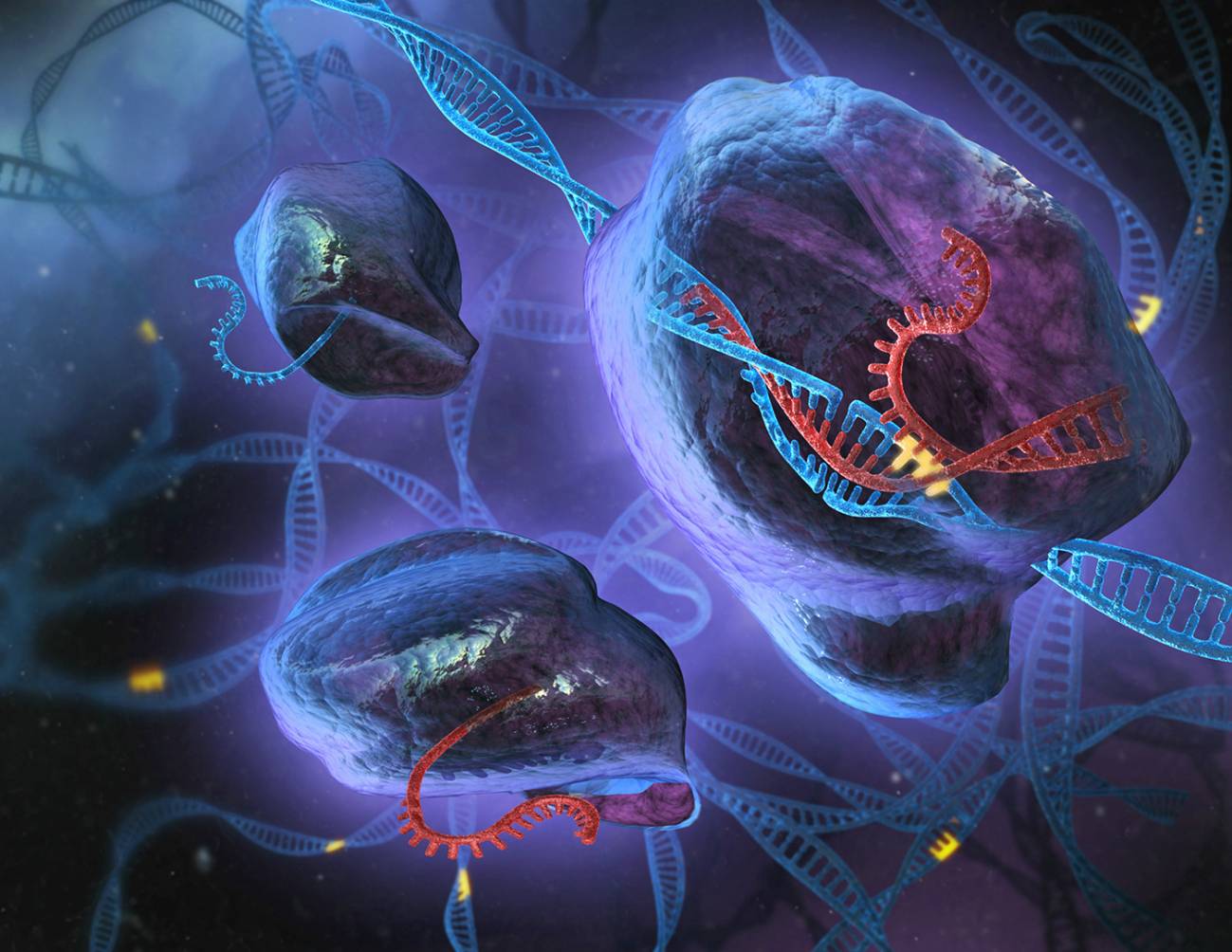

Lo que hace una década era ciencia ficción hoy se aproxima a los hospitales: la edición genética con la técnica CRISPR-Cas9. Investigadores de distintos países han logrado aplicar este método en ensayos clínicos para tratar enfermedades hereditarias con resultados prometedores.

CRISPR funciona como unas “tijeras moleculares” que permiten cortar y modificar segmentos específicos del ADN. Con ello, es posible corregir mutaciones responsables de males graves como la anemia falciforme, ciertos tipos de ceguera y algunos cánceres.

En 2023, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la primera terapia basada en CRISPR para tratar la beta-talasemia, un trastorno sanguíneo que afecta la producción de hemoglobina. Pacientes que antes dependían de transfusiones constantes hoy llevan meses sin requerirlas.

En México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica colabora en investigaciones orientadas a enfermedades raras. Aunque aún falta camino para una aplicación masiva, los científicos celebran que la tecnología haya pasado del laboratorio a la práctica médica.

Los dilemas éticos, sin embargo, permanecen. ¿Debería permitirse modificar embriones? ¿Qué riesgos implica alterar la herencia genética? La comunidad científica insiste en que debe haber regulación estricta y transparencia en cada avance.

“Estamos entrando en la era de la medicina de precisión. No se trata de cambiar al ser humano, sino de devolverle su salud”, señala la genetista Jennifer Doudna, pionera del CRISPR.

La promesa de esta técnica es inmensa: curar lo incurable. Pero también exige cautela, pues la línea entre la terapia y la manipulación es más delgada que nunca.